什麼是農產品出口模式?概念、優點、缺點和其他特徵、原因和後果

我們解釋什麼是農產品出口模式、其優點、缺點和其他特徵。還有原因和後果。

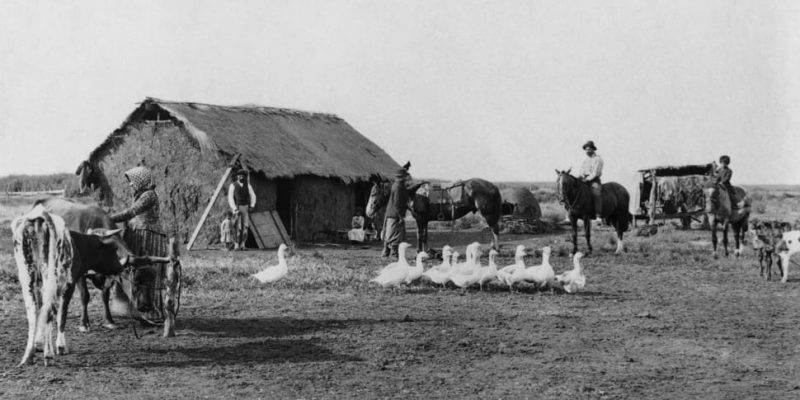

農產品出口模式選擇農產品生產和出口。

什麼是農產品出口模式?

農產品出口模式是一種自由經濟模式,於19世紀末和20世紀初在許多拉丁美洲國家實施,但在阿根廷尤為突出。它提出最大限度地利用國家領土來最大化農業生產,其目的是將大量出口作為國家的主要經濟活動。

換句話說,這是一種經濟模式,不是追求工業化,而是考慮到大多數拉丁美洲國家在獨立戰爭後留下的狀態,這是一個複雜的願望,專注於農業生產和農業原材料出售給大國。工業化國家,例如美國、英國和法國。

這種大規模農業模式的出現很大程度上與拉丁美洲民族國家的正規化同時發生,因此它是拉丁美洲獨立後最早組織經濟生產的方式之一。他渴望充分利用該地區的肥沃土地,尤其是阿根廷等領土廣闊的國家。

無論如何,原材料出口國的角色本質上與殖民時代拉丁美洲殖民地相對於歐洲大都市所扮演的角色是一樣的,因此它是該地區殖民經濟的延續,儘管獨立鬥爭的嚴重破壞和高昂代價

或許對你有幫助:80後

農產品出口模式的特點

這種模式也帶來了交通運輸的技術進步。

整體而言,農產品出口模式具有以下特點:

他將生產精力集中在農業上,這在許多情況下轉化為生產技術和原材料運輸路線的現代化。

它擁有大量的外國金融和技術投資,以及大量湧入美國尋找新機會的外國勞動力(尤其是歐洲勞動力)。

這種模式證實了年輕的拉丁美洲共和國融入資本主義,儘管它們處於早期經濟依賴的地位。

這是一種自由主義模式,伴隨著國家的建立和擴張,與向私人生產者和牧場主的土地分配並進。

農產品出口模式的成因

當時,鑑於工業強國在 18 世紀和 19 世紀將大部分農民勞動力投入到工業工作中,向美國等蓬勃發展和不斷擴大的市場出口原材料

正如我們所說,這種模式是西班牙裔美國殖民地在過去幾個世紀中所發揮的經濟作用的邏輯延續,這就是為什麼它在整體上很少遇到政治和經濟參與者的阻力。此外,大量的耕地和大量的外國投資預示著經濟的繁榮,隨之而來的是生產技術的現代化。

農產品出口模式的後果

農產品出口模式對勞動力的需求有利於移民。

農產品出口模式最初帶來了顯著的經濟和生產成長。此外,它還帶來了交通運輸路線和農業生產機制的快速現代化。

識字率提高了,歐洲大量移民成為農民勞動力,在阿根廷,肉乾、羊毛和其他出口產品被玉米和小麥等穀物取代。這帶來了人均收入的激增,超過了德國或義大利等較發達國家。

但經濟繁榮並沒有帶來使這些國家能夠與工業強國並駕齊驅的工業化模式,而是使這些國家淪為原材料供應商的角色,依賴於購買其產品的歐美列強

因此,第一次世界大戰和1929年大蕭條之後,後果很快就來了:當原材料變得更便宜時,只專注於農業的國家走向經濟衰退,無法在工業上與歐洲和美國競爭。後者迫使許多拉丁美洲國家重塑其經濟模式,其中一些國家比其他國家取得了更大的成功。

農產品出口模式的優勢

農產品出口模式為拉丁美洲國家展示的主要優勢是:

巨大的經濟成長,轉化為財富的產生以及生產和運輸技術的現代化。

當地生活品質的改善、掃除文盲以及工作需求的成長,由於工人很少,這些都轉化為更高的薪資。

由於來自歐洲和其他大陸的大量移民,當地文化已經多樣化,更加豐富。

持續鼓勵外資,帶來了新技術、新知識、新發展動力。

農產品出口模式的缺點

大莊園導致地主致富,而農民貧困。

同時,模型也承認以下缺點:

實行依賴外國人的經濟,集中在農業並進口工業大國生產的產品(有時使用自己的原料)。

它帶來了區域經濟失衡,以至於與農業相關的部門變得比其他部門富裕得多,尤其是牧場主和土地所有者。

它促進了大莊園和土地所有權,從長遠來看,這導致了地主的致富和勞動農民的貧困。

它並沒有促進工業化,而是相反,使該地區面臨技術和生產的延遲,從而產生歷史性後果。

農產品出口模式範例

十九世紀最後三十年,沒有比阿根廷更好的農產品出口模式典範了。事實上,鑑於這個南美國家生產和出口的農產品數量龐大,它被稱為「世界糧倉」。

1880年至1915年間,阿根廷政府公開推廣穀物種植,年出口量從平均20噸左右增加到400噸的驚人數字。

繼續:進口替代模型