什麼是佛教?概念、特徵、如何產生、主要信仰及歷史

我們解釋佛教是什麼以及它是如何產生的。此外,它的主要信仰及其創始人的歷史。

佛教提出了一種渴望超越的方法。

什麼是佛教?

佛教是一門宗教以及一個哲學印度血統,非有神論者(這並不表明存在任何神). 它基於傳統的印度佛法教義,特別是苦行僧和托缽僧傳教士喬達摩悉達多(約公元前 563-483 年)提出的尋求覺悟的方法,綽號“佛陀”或“覺醒者”。

在全球擁有超過五億粉絲,尤其是在東部和東南部亞洲,佛教被理解為一種渴望超越的方法,這就是為什麼它被認為更像是一種哲學教義,而不是一種有組織的宗教。

佛教它的特點是尋求涅槃,一種精神狀態和平和自由這是通過克服苦難(苦難)和輪迴(個人的循環存在)來實現的,由生,死和復興). 為此,它的追隨者依靠冥想等精神技巧,通過冥想,他們追求平靜和沉思,並在個人內部而不是外部環境中尋求解放。

佛教內部有三個主要傳統,它們根據它們對佛教方法提出的解脫之路的解釋而有所不同。這些傳統或流派是世界不同地區現代佛教的基礎,它們是:上座部佛教、大乘佛教和金剛乘佛教。

-

看 還:蓮花

佛教的主要信仰

佛教教義所依據的三大理想是“三寶”,每個信徒都信任、找到皈依和依戀。它們是:

-

佛陀,被理解為開悟的理想。

-

佛法,即佛教教義。

-

僧伽,即精神團體。

佛教的主要信仰是:

-

佛教不承認任何至高無上的神或神,而是專注於獲得精神啟蒙,即涅槃狀態,透過涅槃狀態人獲得和平和智慧無窮的。

-

靈魂沉浸在死亡和輪迴的永恆循環中,個人只能通過精神啟蒙來擺脫這種循環。

覺道由佛陀發現的四聖諦組成,它們是:

-

苦難是存在的,而且是普遍的,因為生命是不完美的。

-

痛苦起源於慾望(trsna)。

-

當痛苦的原因停止時,即當慾望熄滅並擁抱涅槃時,痛苦就可以熄滅。

-

有一條八正道可以消除痛苦並達到涅槃。這條道由智慧、行為和定力組成,包括:正眼、正意、正言、正行、正養、正努力、正覺、正禪。

佛教史

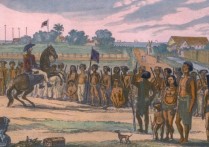

悉達多離開了他的貴族家庭,全身心地投入到冥想中。

佛教的原則基於印度苦行僧和傳教士喬達摩悉達多(更廣為人知的名字是佛陀)在精神覺醒後所宣揚的教義。悉達多於公元前五世紀出生於古代薩基亞共和國的一個貴族家庭,在看到人們正在經歷的苦難後,他放棄了自己的社會地位和特權,過著致力於冥想和苦行的生活,直到他終於找到了精神覺醒的那一天。

與印度傳統的婆羅門教習俗相反,喬達摩佛陀向不斷增長的追隨者群體宣揚他基於正念、道德訓練和禪修的方法。

佛教作為一種宗教在公元前五世紀至四世紀之間出現,並傳播到整個印度。然而,與有神論宗教不同的是,佛教並沒有提出佛陀的神化,也沒有提出佛陀與上帝的親屬關係,而是提出了喬達摩的方法和信仰作為精神啟蒙之路。

佛教在四世紀至十一世紀之間在印度的眾多帝國統治下蓬勃發展,在此期間,它的四個主要分支得到了發展:中觀、瑜伽行、如來藏和般若。由於在當地的成功,佛教很快傳播到斯里蘭卡和中亞。

但從十世紀開始,佛教開始緩慢衰落,取而代之的是印度教它很快就失去了在亞洲的大部分傳統領土。從十九世紀開始,佛教開始滲透到西方,在那裡它找到了大量的追隨者,尤其是在二十世紀。

佛教中的輪迴

根據佛教教義,人類處於持續存在的痛苦狀態,其根源是渴望、慾望或執著。

這種永恆痛苦的狀態稱為輪迴,發生是因為所有靈魂都被困在永恆的輪迴之輪中。肉體死亡後,靈魂會提升到更高的存在形式,或下降到更粗糙、更基本的形式,這取決於他們在生活中的道德和精神行為。

打斷這種永恆痛苦循環的唯一方法就是達到涅槃。對佛教來說,涅槃是透過精神啟蒙修行來實現的,讓個人拋開痛苦和慾望,擺脫輪迴,找到無限的平靜。

佛教的符號和書籍

輪是「八祥徵」的一部分。

佛教最具代表性的象徵之一是「輪」(dharma chakra),它的形狀像海舵,是佛法的象徵之一,即法律或宗教的象徵之一,無論是在佛教中還是在印度教和耆那教中。輪的八點象徵著佛陀提出的八正道。

與許多其他宗教一樣,佛教是強大的口頭傳統的結果,因為佛陀的話語是由他的追隨者口頭傳播的,而不是通過著作傳播的。與有神論宗教不同,佛教及其傳統中沒有單一的基本文本正典,也沒有關於如何解釋倖存文本的共識。然而,例如,上座部佛教方面以巴利語經典(巴利文大藏經)為主要經典。就其本身而言,中國佛教經典包含 2000 多部經典,藏傳經典包含 1100 多部佛陀簽名的經典。