什麼是星系?概念、如何形成的、存在類型和數量

我們解釋什麼是星系、它們是如何形成的、存在哪些類型和數量。另外,什麼是星系團。

什麼是星系?

星係是一種天文結構,將恆星群(在各自的太陽系中)和星際物質(例如氣體、小行星帶等)聚集在同一個或多或少定義的天文系統中。也就是說,星係是一組圍繞確定的中心或軸運行的恆星和行星系統。

我們的行星系統是我們稱為「銀河系」的星系的一部分。它位於其外部區域之一,遠離中心。

它的名字來自古希臘文化,因為當時夜空的觀察者認為,那個劃過天空的巨大白點是赫拉女神在哺乳神話中的赫拉克勒斯時溢出的母乳殘留物。

眾所周知,星係是巨大的結構,其形狀、大小和組成差異巨大,但它們是藉助專用望遠鏡可觀測到的最明亮的物體之一。

據估計,星系90%是由暗物質組成,儘管後者的存在尚未得到證實。儘管它們具有不同的組織形式,但絕大多數星係都是在太空中移動的扁平物質盤。

伽利略·伽利雷於1610年發現 銀河係是由數千顆小恆星組成的。這是人類了解天體結構,特別是那些比我們太陽系更大的天體結構的非常重要的一步。

然而,直到 18 世紀末,人們才正式認識到星系的存在。直到19世紀末,威廉·帕森斯才建造了一架望遠鏡,首次可以觀測星系。在那之前,它們被簡單地稱為“星雲”。

另請參閱:太空人隊

星係是如何形成的?

星系的形成方式與其他恆星和天文物體的形成方式相同,並且已發現的星系痕跡非常古老,以至於它們在大爆炸後僅 7.5 億年就出現了(我們談論的是 IOK-1 星系) 。

這些星系系統的確切形成機制尚不清楚,但基於多種提出的理論,有兩種可能的方法:

那些從下到上的觀點,也就是說,他們假設恆星的星團和小團塊首先出現,然後逐漸組織成一個系統。

相反,那些從上到下的假設認為原星系最初是由於一千億年的大規模塌縮而形成的。

經過數十億年的演化和形成,星系的關鍵且現在可辨識的結構出現了。它們受到相互吸引和最終碰撞的影響,結果許多星系合併或被更大的星系吸收。

更多內容請參考:物質起源

星系的類型

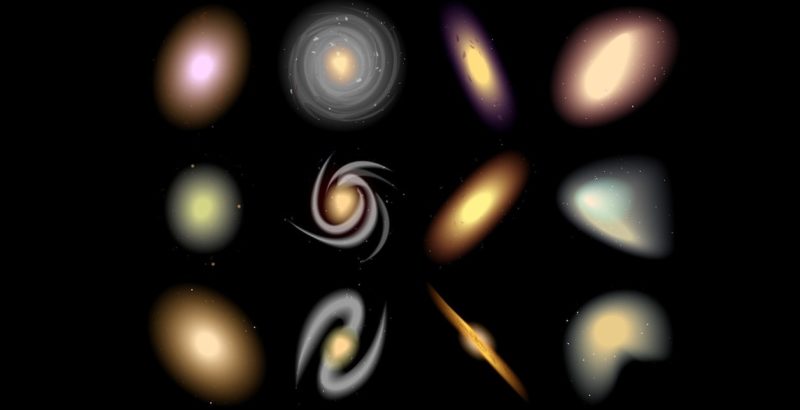

星係可以是橢圓形、螺旋形、透鏡狀或不規則形。

根據愛德華·哈伯提出的且仍然有效的模型(1936 年的“哈伯序列”),根據其表觀形狀,星系分為四種類型:

螺旋星系。這些是由恆星和星際氣體組成的旋轉盤,繞著古老恆星的明亮核心運行,在它們周圍形成螺旋狀的“手臂”,亮度較弱。這些星係又可以分成:

具有恆星形成臂的螺旋星系。那些呈現「臂」或多或少接近細胞核的物質。

棒旋星系。那些在核心中有一個中央條形或星帶的。

中間螺旋星系。那些位於棒狀星系之間的星系和那些中心沒有「棒狀」的星系。

橢圓星系。那些形狀為橢圓形的,通常命名為 E0 至 E7,以數字表示其形狀有多橢圓(E0 為球體,E7 為圓盤)。它們往往向觀察者展示很少的結構,並且以老恆星為主,它們以隨機方向繞著中心運行。

透鏡狀星系。這是螺旋星系和橢圓星系之間的過渡群,儘管它們也有一個圓盤和一個廣闊的包絡層。他們可以被禁止,也可以不被禁止。

不規則星系。最後,還有一些星系的形狀不屬於上述任何類別。它們可能具有一定程度的結構或更加分散,這可能是因為它們仍在形成,或者它們是很久以前發生的星系之間的某些碰撞的產物。

存在多少個星系?

根據哈伯望遠鏡2016年的觀測估計,可觀測宇宙中至少有20億(2,000,000,000)個星系,幾乎是先前認為的十倍。

星系團

星係不僅散佈在整個宇宙中,而且通常是稱為星團的更大結構的一部分,而這些結構又可以結合在一起形成超星團。

星系團由聚合體的層次結構組成。在它們之間存在著宇宙中死寂(或空曠)空間的巨大延伸。

星系的例子

我們的銀河系包含 20 萬到 40 萬顆恆星。

一些最著名的星係是:

銀河系。我們的螺旋星系直徑約10萬光年,包含約20萬至4000億顆不同的恆星,其中太陽只是最小的恆星之一,距離銀河系中心25,756光年。

仙女座星系。也稱為 M31 或 NGC 224,這是我們的鄰近星系,銀河系將在大約 50 億年後與它碰撞並合併。它是肉眼可見的距離地球最遠的天體,距離我們 250 萬光年,位於仙女座上方,是一個螺旋星系,就像我們的星系一樣。

三角星系。它也被稱為 M33 或 NGC 598,位於距離地球約 280 萬光年的三角星座(三角座)。它受到仙女座星系的引力吸引,與仙女座星系的距離僅 72 萬光年,儘管它的尺寸要小得多(「勉強」在 30,000 到 40,000 百萬顆恆星之間)。

繼續:獵戶座星雲