什麼是科學管理??概念、起源、歷史、優點和缺點

我們解釋科學管理或泰勒主義是什麼、起源、歷史、優點和缺點。還有泰勒原則。

科學管理以分工為基礎,提高效率。

什麼是科學管理?

科學管理是一種知識潮流,也稱為泰勒主義,它將商業部門與科學研究結合。它源自於弗雷德里克·溫斯洛·泰勒 (Frederick Winslow Taylor) 1911 年出版的專著,專著確立了工業公司的組織原則。

科學管理之名是指運用科學方法解決企業管理問題,以提高工業生產效率。適用於管理問題的主要科學方法是結果的觀察和測量。

另請參閱:管理學校

科學管理的締造者

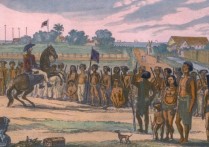

FW泰勒從19世紀末開始實施科學管理。

美國人弗雷德里克·溫斯洛·泰勒在系統地研究了工廠運作之後,創立了科學管理原則。因此,他的作品被稱為“泰勒原理”或“泰勒主義”。

泰勒 1856 年出生於美國賓州。他曾擔任製造經理、工程師、機械師,經過研究後,他也成為了管理顧問。

青少年時期他開始喪失部分視力,身體虛弱,無法參加運動賽事。這些情況促使他思考如何提升體力表現。對他來說,重要的是衡量強度、地點和動作,以獲得最大的效率。

另請參閱:有效性、效率和生產力

科學管理的起源

科學管理理論於19世紀末在美國出現,原因是勞動供給稀缺,需要提高生產力。

提高生產力的唯一方法是提高工人的效率,為此,科學管理以任務為中心。泰勒進行了一項研究,發現當時該行業存在以下常見問題:

沒有形成有效的工作體系。

沒有經濟誘因來激勵工人改善工作。

決定是任意做出的,而不是根據科學知識。

工人被納入自己的工作,但沒有考慮到他們的技能和能力。

泰勒提出了幾個假設,這些假設在實踐中可以解決這些問題。透過分析工作的完成方式以及直接觀察工作如何影響生產力,他找到了答案。

他的哲學基於這樣一個事實:讓人們努力工作並不像優化他們的工作方式那麼有效。泰勒的完整工作表明,其中概述的所有原則都可以應用於任何類型的組織。

「泰勒原理」及其特點

科學管理,根據能力選拔員工。

1911年泰勒發表了《科學管理原則》,該文件解釋了商業活動應遵循的準則,以實現更有效率的工業生產。泰勒的四項原則是:

工作重組。它涉及用減少生產時間和所需機械數量等的方法來取代低效率的工作系統。泰勒研究了各種方法來實現最佳性能水平,例如,他設計了一種可以一次操作幾個小時的鏟子。

正確選擇工人。它涉及評估工人的能力,為他們分配合適的職位,而不是在不考慮他們的能力的情況下分配角色。透過這種方式,可以提高專業績效,因為員工對自己的工作感到更有動力和滿意度,最終影響組織的生產力。

管理者和員工之間的合作。它涉及設立中間職位,作為負責直接監督和向工人團隊提供建議的人員。這樣,管理者和員工就能在同一目標下行動,實現組織的正常運作。

管理者和合作者之間的工作分工。它涉及明確定義組織中每個成員的角色。管理者有必要負責規劃和指導組織,而工人則致力於執行上述決策。這種銜接使我們能夠提高工作流程的效率。

工人的積極性。它涉及優化工人的工資,以便他們提高績效並擔任適合他們能力的職位。泰勒提倡「公平一天的工作獲得公平的工資」的理念,這意味著如果一名工人在一天內未能生產足夠的產品,那麼他的工資就不應該與另一名高生產力的工人一樣多。

科學管理的優勢

主要優點是:

科學管理的弊端

主要缺點是:

集體指揮統一的原則逐漸消失,導致工人之間的衝突。

溝通是向下的,員工沒有技術能力發表意見。

員工參與度為零,提倡個人化作為效率機制。

泰勒主義隨時間推移

「泰勒原則」是全世界企業管理的基礎,由此產生的工人和管理者之間的合作極大地影響了團隊合作的概念。進入21世紀以來,泰勒主義提出的一些想法已經過時或改進了。在新的指導方針中,以下內容最為突出:

工人 最大的自主權。這樣他們就可以在工作中採用更合適的方法,打破泰勒主義的金字塔或下降結構,工人無法發表自己的意見。

目標管理。它規定管理者必須參與策略規劃過程,並統一管理者和員工之間的共識,這與泰勒主義不同,泰勒主義保持單一結構,由管理者制定決策,工人執行決策。

持續改進舉措。 它們意味著公司質疑所有生產力方法(而不僅僅是員工的工作),以尋求創新,這與泰勒主義不同,泰勒主義認為生產的最大效率取決於工人的身體表現。

透過評估激勵。泰勒主義的科學管理不考慮個人的貢獻,只關注力學及其經濟回報。

續:行政管理