什麼是粒線體?概念、特徵、細胞器起源、主要功能和結構

我們解釋什麼是粒線體以及這些細胞器的起源。還有它的主要功能和結構是怎麼樣的。

粒線體外觀細長,位於細胞質中。

什麼是粒線體?

粒線體 是細胞質細胞器(即人體器官的細胞等效物),在細胞中充當能量工廠,合成三磷酸腺苷 ( ATP )分子,為生命(細胞呼吸)所需的各種細胞過程提供化學燃料。

這種能量合成過程發生在細胞內部,使用葡萄糖、脂肪酸和氨基酸作為燃料,這些燃料透過覆蓋粒線體的膜進入粒線體,該膜與細胞膜相似,但尺寸較小。

通常,這些細胞器具有細長的外觀,儘管變化很大,並且存在於細胞質中,其數量根據相關細胞類型的能量需求而定。

另見:植物細胞

粒線體的起源

粒線體的奇妙之處在於,它們自己的 DNA 中有合成必需能量物質並在細胞繁殖過程中自我複製的必要指令。這種 DNA 與細胞核的 DNA 並不相同,這使我們能夠對其起源提出一個假設:內共生。

根據這個理論,粒線體 的出現是原核生物與真核細胞共生(協作)結合的結果,達成了一種後來變得不可或缺的共存協議:原核生物將為整個細胞產生能量,作為回報它將在內部受到保護,這是一個營養豐富且沒有競爭的環境。剩下的將透過進化來完成,最終將它們合併到同一個有機體中。

支持此理論的線索與 粒線體中自主DNA 及其自身質膜的存在,以及其與許多細菌的物理、生化和代謝相似性有關。

粒線體的功能

粒線體充當離子、水分子和蛋白質的儲存庫。

如前所述,粒線體負責透過 ATP 的合成為整個細胞產生化學能。為此,它必須透過氧化磷酸化氧化代謝物,產生細胞產生的能量的高比例。

同時,粒線體作為離子、水分子和蛋白質的儲存庫,通常從細胞質中捕獲,作為能量合成的備件。

它的結構是怎樣的?

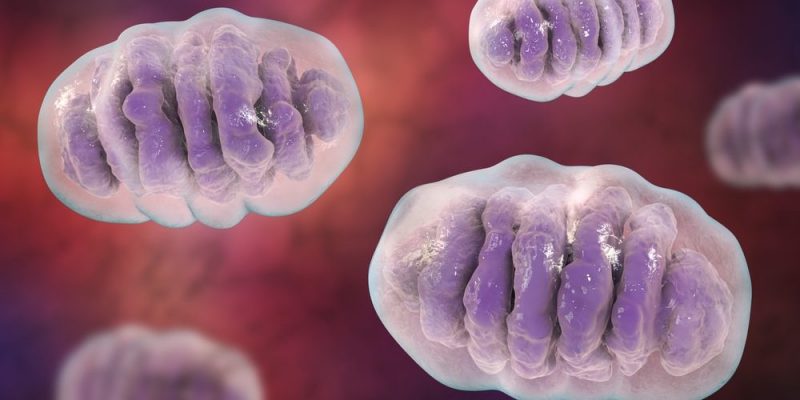

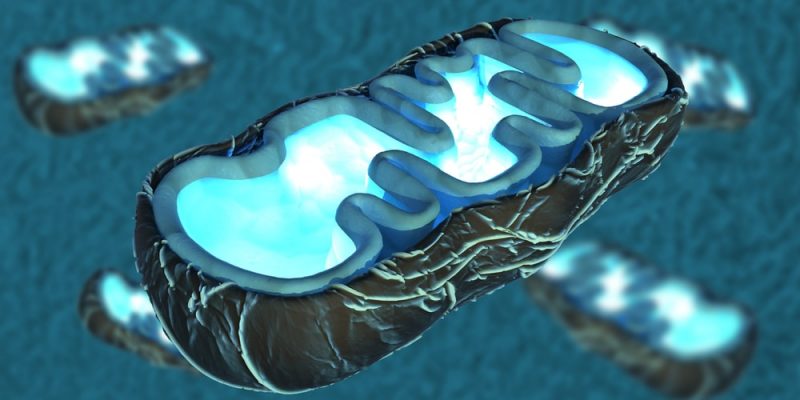

粒線體的空間被雙層脂質膜覆蓋。

粒線體的結構是可變的,但它一般由三個不同的空間組成:粒線體嵴、膜間隙和粒線體基質,全部由雙層脂質膜覆蓋,與細胞膜相似,但大部分由(60%至70 %)組成蛋白質的外部,80%在內部。

粒線體脊。 它是一個由脊或褶皺組成的系統,不時與粒線體膜連接,從而允許將物質運輸到細胞器中並發揮特定的酶促(催化)功能。

膜間隙。 在兩個粒線體膜之間有一個富含質子(H+) 的空間,這些質子是由細胞呼吸的酶複合物產生的,以及負責將脂肪酸運輸到粒線體中並在那裡被氧化的分子。

粒線體基質。 它也稱為粒線體,含有離子、氧化代謝物、雙股環狀 DNA 分子(與細菌 DNA 非常相似)、核醣體、粒線體RNA以及合成 ATP 所需的一切。在那裡,發生剋雷布斯循環和脂肪酸的β氧化,以及尿素和血紅素基團合成反應,所有這些都會產生大量的化學能,然後釋放到細胞的細胞質中。