什麼是月球?概念、形成、運動、地形和其他特徵

我們解釋有關月球的一切,包括它的形成、運動、地形和其他特徵。此外,它對潮汐的影響。

月球距地球 385,000 公里。

月亮

月球是唯一一顆繞地球運行的天然衛星,距離約38.5萬公里。它是太陽系第五大衛星。

繞地球一周(平移運動)和繞其自身軸自轉(旋轉運動)需要 28 個地球日,因此從地球上看到的月球面始終是相同的。

1609年,義大利伽利略·伽利雷(天文學家、哲學家、工程師、數學家和物理學家)建造了第一台六十倍望遠鏡,並用它發現了月球的山脈和隕石坑。此外,他觀察到銀河係是由恆星組成的,並探測到了木星最大的四顆衛星。

1969年7月20日,美國太空人尼爾·奧爾登·阿姆斯壯成為第一個踏上月球的人。迄今為止,已有十二名人類經過多次探險踏上月球表面。 2009年11月,美國太空總署正式宣佈在月球上發現了水。

它可能對你有幫助:天文學

月球的起源和形成

有多種科學理論可以解釋月球的可能起源。最新的理論被稱為“大撞擊理論”,並假設其形成於四百五十萬年前,是地球和火星之間大規模碰撞的結果(當時原行星正處於形成階段)。

碰撞產生的碎片形成了一個天體,其中的岩漿熔化直至結晶並形成月殼。這顆恆星保持繞著地球軌道運行,成為其天然衛星。

前幾年提出的其他理論有:

二進制創建。它認為月球和地球是平行起源的,而衛星是小粒子數千年合併的結果。

的捕獲。他認為,月球原本是一顆獨立的行星,由於地球的軌道和引力,它仍然作為衛星被困在地球軌道上。

裂變的。它認為,月球在地球形成過程中與地球分離,並逐漸凝固,直到成為天然衛星。由於兩個天體的成分存在差異,因此該理論被放棄。

月球的特徵

月球表面有很深的隕石坑和高山系統。

月球是一個岩石天體。它的直徑為 3,474 公里(地球直徑的四分之一),其特徵是表面有深坑和高山系統。主要由氧、矽、鈣、鎂、鋁組成。

它的大氣層(稱為「外逸層」)又弱又輕,因此不能含有氧氣等氣體,也不能維持其溫度,溫度在 110° 到 -170° 之間劇烈波動。

月亮本身並不發光,而是反射從太陽接收到的光,這就是為什麼可以從地球上看到它,並且可以在不同的情況或「階段」中欣賞它。

這些相位是由月球相對於發光恆星和地球的位置變化產生的,從而在衛星上產生更多或更少的陰影。包括月球所有盈虧的完整週期為29天12小時44分鐘,也稱為「農曆月」。

月相

月球被照亮的部分取決於觀察者所在的半球。

月相是指被照亮部分的變化,從而可以完整或部分地欣賞它。由於繞地球運行和自轉軸旋轉的時間之間存在同步性(這兩個過程均在 28 天內完成),因此同一張臉始終可見。

月相有四個階段,每個階段持續約一週:

新月。當月球距離太陽較近時,就會發生這種情況,從地球上看不到它被照亮的部分,因此從地球上幾乎察覺不到。

新月季。當月亮的一半被照亮時就會發生這種情況:右側被北半球照亮,左側被南半球照亮。它發生在新月之後,可以在下午和前半夜觀測到。

滿月。當衛星距離太陽最遠且其一面被完全照亮時,就會發生這種情況,因此整個晚上從地球上都可以完全看到月球。

上個季度。當月亮的一半被看到被照亮時,就會發生這種情況,但以逐漸減弱的方式(與新月不同),並且可見的一半會根據觀察它的地球半球而變化。在黎明和早晨都有可能看到它。

更多內容請參考:月相

月亮浮雕

透過 1969 年和 1972 年進行的幾次探險(載人和無人)對月球表面進行了研究。

從所獲得的樣本中發現,它有堅硬的岩石土壤,有大量碎片、隕石坑和盆地。除其他原因外,它的救援事故是由於它沒有一致的大氣層來保護它免受小行星或其他較小天體的影響。

它有高達9140公尺的山脈和一些已經休眠了數百萬年的火山。據估計,除山脈外,平原地區或高原也對應舊海,最大直徑達1120公里。

還有長480公里、寬3公里的深谷,稱為「月裂」。據估計,它們是由於衛星內部產生的熱量和膨脹而形成的。

月球運動

月球繞地球、太陽並繞自己的軸旋轉。

月球有兩個主要運動:

翻譯。衛星繞地球運行一周,需要28天,也就是一個月左右。此外,它也進行繞太陽的平移運動。

輪換。這也是衛星繞著自身軸向東自轉,每 28 天進行一次的自轉。

月球軌道的傾斜角度與地球和太陽的軌道傾斜角度不同,因此日食和月食只能分別發生在其路徑上的兩個點。

當衛星恰好位於太陽和地球之間時,就會發生月食(當行星位於發光恆星和月球之間時就會發生月食)。

潮汐

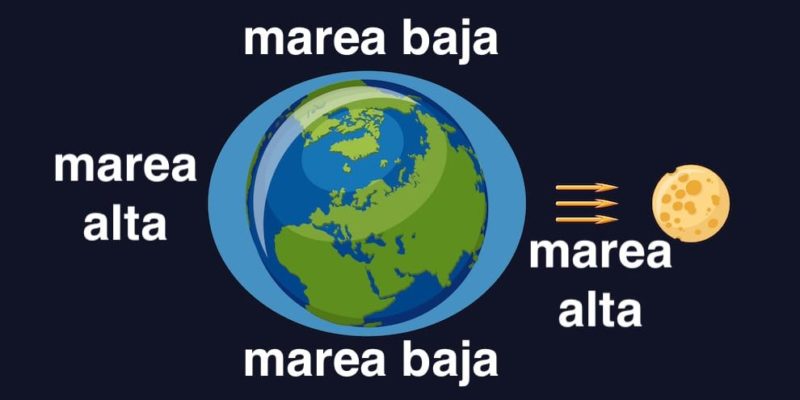

月球的引力導致地球上出現潮汐。

月球的引力影響地球上的潮汐。當兩顆恆星距離很近時,面向月球的部分陸地水質量會被月球吸引,陸地水流量就會增加。

太陽也因其引力而影響潮汐,但由於距離地球較遠,其強度較小。

潮汐並不總是同時變化,而是取決於月相及其與太陽的排列,它們可以是:

春潮。它們是新月產生的高潮,其中衛星和太陽對齊,合併兩種引力。

小潮。它們是在月球盈虧階段產生的小潮汐。

續:人造衛星