什麼是無性繁殖?概念、存在類型、優點和缺點

我們解釋什麼是無性繁殖、存在的類型、其優點和缺點。還有,什麼是克隆。

有些植物(例如蒲公英)會透過種子進行無性繁殖。

什麼是無性繁殖?

無性繁殖是一種需要單一生物的繁殖,不需要交配形成新的個體。由於沒有性細胞的干預,因此在有性生殖中不存在遺傳訊息的交換或組合。

當有機體進行無性繁殖時,它會透過複製其遺傳內容的方法來實現,從而產生與自身遺傳相同的新個體。

繁殖包括產生與親代相同物種的新個體,使物種得以繁殖和延續。繁殖是每個生物生命週期的主要階段之一,儘管它對於個體的生存不是必需的,但對於一個物種留在地球上至關重要。

生物體可以透過多種方式繁殖,可分為兩種類型的繁殖:有性繁殖或無性繁殖,取決於涉及的個體數量以及後代是否與親本生物體在遺傳上相同。

有性生殖,就像人類的生殖一樣,涉及兩個個體(雌性和雄性)之間的性接觸,每個個體都貢獻一個配子或性細胞。雌性和雄性配子(分別為卵子和精子)之間的結合產生胚胎,胚胎髮育後將形成同一物種的新個體,其遺傳物質將來自其父母的遺傳物質的組合。因此,在有性生殖中,父母雙方提供一半的遺傳訊息,並且形成的後代在遺傳上與其父母不同。

無性繁殖是單細胞生物(如原核生物和原生生物)的典型特徵,在真菌、無脊椎動物和植物中也很常見。儘管在更複雜的生命形式中,有性繁殖通常更為頻繁,但也有一些動物進行無性繁殖的特殊情況。

它可能對您有幫助:細胞週期

無性繁殖的類型

許多植物可以從碎片中創造出新的個體。

無性繁殖可以透過不同的機制進行,其中包括:

寶石化。它包括在親代身體上產生突起或芽形成,然後從中出現一個獨立的個體,能夠脫離並自主生活,或保持依附並開始群體。出芽是多孔動物、刺胞動物和苔蘚蟲動物的常見過程。此外,一些單細胞生物,例如酵母和一些細菌,透過這種方法繁殖。

碎片化。它包括從父母身體的碎片中產生新的個體,從而從其重要的一部分重建整個身體。這些碎片可能是有意或無意的。破碎是許多無脊椎動物(例如海星、蛇尾和渦蟲)中存在的無性繁殖機制。除了動物之外,還有一些植物可以在人類幹預的指導下透過破碎機制進行繁殖,這就是所謂的「人工無性繁殖」。

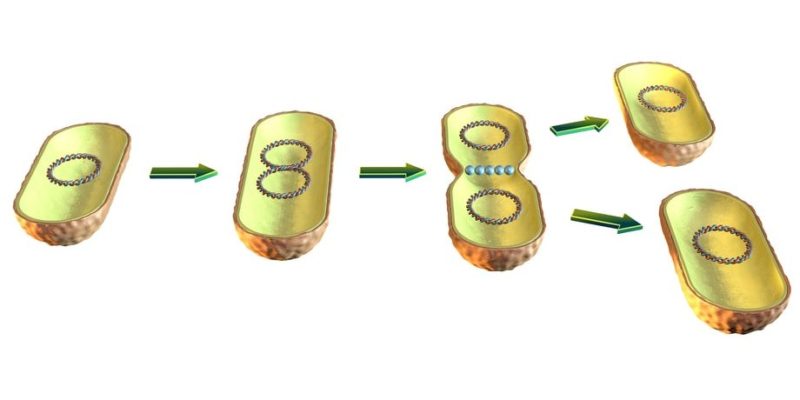

重要的是不要將透過破碎的再生過程與無性繁殖的過程混為一談。例如,有些蜥蜴如果不小心失去尾巴,它們能夠再生,但這種現象並不意味著繁殖,因為它不會導致新個體的出現。二元裂變。它是最簡單的無性繁殖機制,包括親代遺傳物質( DNA分子)的複製,隨後細胞器的分裂,最後細胞質的分裂,從而獲得兩個相同的細胞,而以前只有一個細胞。二元裂變是由原核生物進行的,包括細菌和古細菌。還有一些單細胞真核生物透過類似的機制繁殖:一個細胞產生兩個大小相似的相同子細胞。然而,在這些生物體中,真正細胞核的存在使得這個過程變得更加複雜和精細。

孢子形成。它透過抵抗性單細胞結構進行繁殖,能夠抵抗極端條件,稱為孢子或內生孢子。孢子形成可以是生物體正常生命週期的一部分,或者在某些情況下,由不利的環境條件促進或觸發。孢子形成機制是真菌、植物和某些類型細菌中常見的細胞分裂形式。

無融合生殖。這種機制是植物所獨有的,由種子進行的無性繁殖形式組成,不涉及受精或減數分裂。在這種方法繁殖的植物中,個體產生與自身基因相同的種子,這使得物種得以擴展,但對環境的適應性很小。植物界有不同類型的無融合生殖,這是該生物群中相當常見的無性生殖。

孤雌生殖。這種無性生殖模式涉及未受精雌性細胞的發育,即透過未受精卵的分割,擁有與其父母相同的遺傳物質。這種無性繁殖機制存在於無脊椎動物和脊椎動物群中:它是某些魚類、爬行動物、昆蟲、甲殼動物和兩棲動物的常見程序,特別是在物種面臨危險的時候。

多胚性。它由一種繁殖模式組成,其中兩個或多個胚胎是從單一受精卵發育而來。實際上,可以說它構成了有性生殖和無性生殖的結合:第一個是受精和受精卵形成所必需的,第二個發生在胚胎分裂成幾個基因相同的胚胎並產生兩個胚胎時。根據產生的胚胎數量,多胚胎可以是單一胚胎或多個胚胎。這種繁殖方式在某些昆蟲、植物中很常見,奇怪的是,在犰狳中也很常見,它們的後代總是單卵的(來自同一個胚胎)。它也可能發生在人類身上,就像發生在單卵雙胞胎或同卵雙胞胎一樣,來自同一個受精卵(不應與異卵雙胞胎混淆)。

無性繁殖的優點

像二元裂變這樣的無性繁殖需要很少的資源。

無性繁殖快速而簡單,因為它不需要產生特殊的細胞(配子),也不需要消耗能量來實現受精或其他類似的努力。因此,這種類型的繁殖允許一個孤立的個體完美地產生新的後代,有時是許多新的後代,儘管它們在基因上總是與自身和彼此相同。

這在生物風險或需要快速擴張的情況下特別有用,例如,在一個領土的殖民化或面臨迫在眉睫的危險時大量標本的過程中。

無性繁殖的缺點

無性繁殖的最大缺點是它缺乏遺傳變異性,也就是說,除了不可預見的突變之外,後代與親代是相同的。

因此,物種的演化速度要慢得多,效率也低得多,因為自然選擇不能偏愛那些最適應的個體。這可能會很快消滅一個群體甚至一個物種,因為其較低的遺傳變異性可能會阻止其快速適應不斷變化的環境。

克隆和克隆

1997年,克隆人被聯合國教科文組織禁止。

在遺傳學中,克隆被定義為一組基因相同的個體,透過無性繁殖機制來自另一個個體。儘管這些過程在自然界中非常頻繁(事實上,無性繁殖比有性繁殖早得多),但「。詞彙遺傳學由 HJ 韋伯於 1903 年創建的,目的是促進是一詞克隆」

克隆源自於術語“克隆”,是從現有生物實體中產生與另一個生物實體在遺傳上相同的生物實體的行為。雖然這個過程可以在沒有進一步技術知識的情況下進行(例如,當進行植物的無性繁殖時),但在談論克隆時,通常更多地參考實驗室中使用的人工技術來產生基因相同的個體。

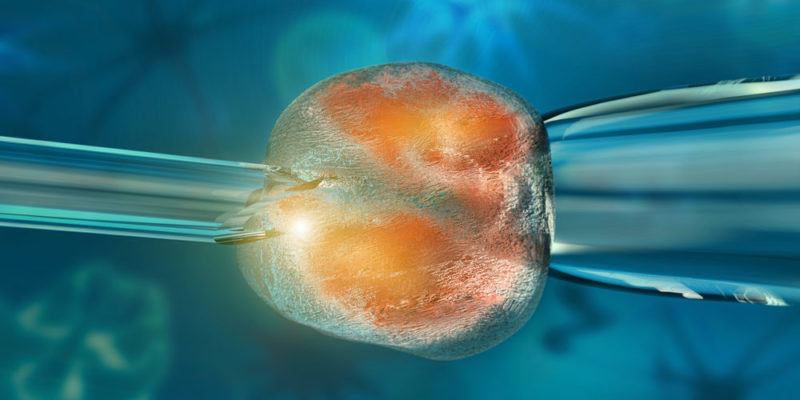

就脊椎動物而言,人工克隆的基礎是去除卵細胞的細胞核,並用屬於待克隆個體的成體細胞的細胞核替換它。然後,這種經過修飾的卵子(現在相當於可存活的受精卵)被轉移到女性體內,在那裡它將繼續發育直至出生。這項技術於 1952 年開始應用於青蛙,但直到 1996 年才在哺乳動物中取得成功,例如著名的多利羊。

從現實角度來看,克隆人從長遠來看不應該存在難以克服的技術障礙。然而,在我們人類身上使用這種被稱為「生殖性複製」的技術的可能性,已經引發了一場激烈的倫理、宗教、社會和政治辯論,多方參與其中,但這一問題仍遠未得到解決。