什麼是晶體管?起源、工作原理和積體電路類型

我們解釋什麼是電晶體、它的起源以及它的工作原理。此外,還有晶體管及其積體電路的類型。

電晶體的起源是為了控制電流的流動。

什麼是晶體管?

電晶體(英文: Transfer Resistor,「轉移電阻器」)是一種能夠根據輸入訊號改變輸出電訊號的半導體電子元件,用作放大器、開關、振盪器或整流器。

它是一種常用於許多設備的設備,例如手錶、燈、斷層掃描器、手機、收音機、電視,最重要的是,作為集成電路(晶片或微晶片)的組件。

電晶體起源於各種應用中控制電流流動的需要,是電子領域發展的一部分。它的直接前身是 Julius Edgar Lilienfeld 於 1925 年在加拿大發明的設備,但直到本世紀中葉才可以使用半導體材料(而不是真空管)來實現。

從這個意義上講,第一個成就包括透過施加在鍺晶體上的兩個金支柱來傳導電訊號,從而擴大電訊號的功率。

電晶體這個名稱是由美國工程師約翰·皮爾斯(John R. Pierce)根據貝爾實驗室設計的第一個模型提出的。第一個接觸電晶體於1948年在德國出現,而第一個高頻電晶體於1953年在美國發明。

這是邁向 20 世紀下半葉電子爆炸的第一步,其中包括電腦的發展。

如今,在電晶體的構造中,使用鍺 (Ge)、矽 (Si)、砷化鎵 (GaAs) 或矽與鍺或矽與鋁的合金等材料。根據所使用的材料,該設備將能夠承受一定的電壓和最大電阻加熱溫度。

晶體管如何運作?

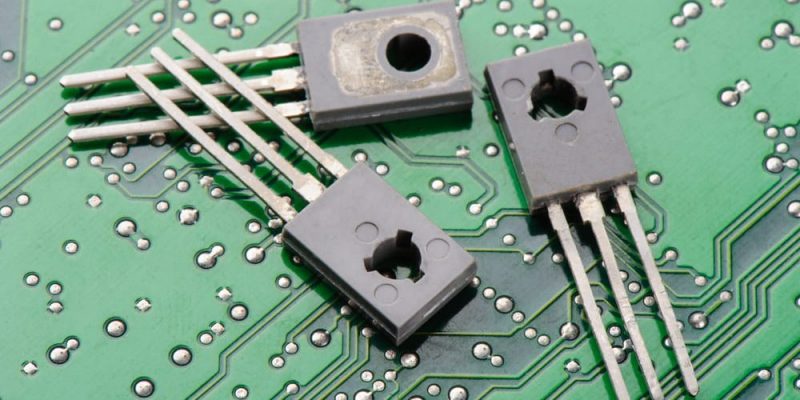

每個電晶體由三個元件組成:基極、集極和發射極。

電晶體依靠電流工作,作為放大器(接收微弱訊號並產生強訊號)或開關(接收訊號並將其切斷)。這種情況的發生取決於電晶體在給定時刻佔據的三個位置中的哪一個,它們是:

積極的。允許通過可變電流水平(或多或少的電流)。

分段的。它不允許電流通過。

處於飽和狀態。它允許電流全部通過(最大電流)。

從這個意義上說,晶體管的 工作原理就像管道中的旋塞閥:如果它完全打開,則允許全部水流進入,如果關閉,則不允許任何東西通過,而在中間位置,則允許更多水流通過。

現在:每個電晶體都由三個元件組成:基極、集極和發射極。第一個是在發射極(電流進入的地方)和集電極(電流離開的地方)之間的中介。反過來,它是由較小的電流激活的,與晶體管調製的電流不同。

這樣,如果基極沒有接收到電流,則電晶體置於截止位置;如果接收到中間電流,底座就會打開一定的流量;如果基極接收到足夠的電流,則大壩將完全打開,整個調變電流將通過。

由此可以理解,電晶體的作用是 控制在某一時刻通過 的電量,從而允許建構邏輯互連關係。

電晶體的類型

電晶體有多種類型:

點接觸晶體管。 它也稱為“接觸尖端”,是最古老的晶體管類型,在鍺基上運行。這是一項革命性的發明,儘管它製造困難、脆弱且噪音大。今天它已不再使用。

雙極結型電晶體。 在半導體材料晶體上製造,該材料以選擇性和受控的方式被砷或磷原子(電子供體)污染,以產生基極、發射極和集極區域。

場效電晶體。在這種情況下,使用矽棒或一些其他類似的半導體,在其端子上建立歐姆端子,從而通過正電壓操作。

積體電路

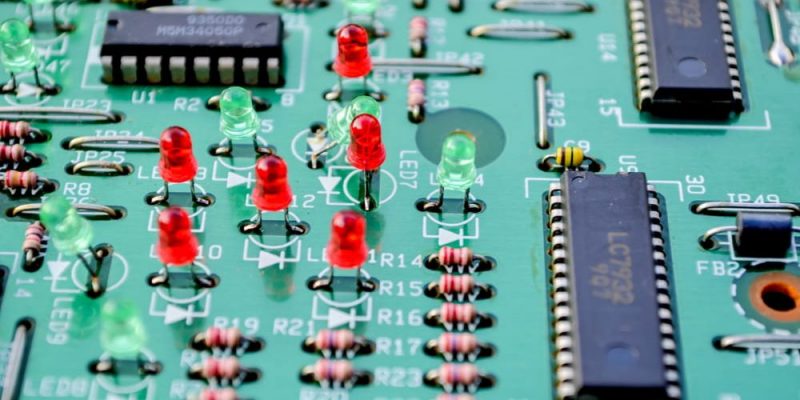

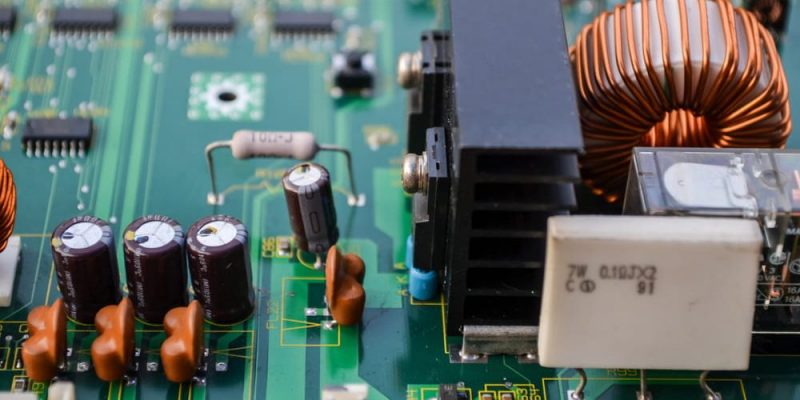

積體電路是由矽或其他半導體製成的小型結構。

積體電路更廣為人知的名稱是晶片或微晶片,是由矽或其他半導體製成的小型結構,採用陶瓷塑膠封裝,我們通常在各種設備(電腦、計算器、電視等)的電子麵板中找到它。

這些電路由放置在薄片上的許多微型電晶體和電阻器 組成,以有效地執行操縱電訊號的任務,例如放大。