什麼是經濟學?概念、商品、代理人和經濟體系、經濟的發展和成長

我們解釋什麼是經濟學,什麼是商品、代理人和經濟體系。此外,經濟的發展和成長。

經濟包括商品和服務的生產、分配和消費。

什麼是經濟?

經濟這個形容詞指的是與經濟學領域相關或屬於經濟學領域的事物:無論是在商品和服務的生產、分配和消費的一系列活動的意義上,還是在研究它們並試圖研究這些活動的學科的意義上。

「經濟」一詞來自拉丁語oeconomicus,源自希臘語oikonomikós,這個詞在古希臘與家庭管理有關,由oikos(“房屋”)和nemein(“分發”)。

因此,最初被認為是管理家庭和家庭的藝術,變成了分配整個社會生產力的藝術,即經濟(拉丁語為oeconomia ,希臘語為oikonomia)。正如我們將看到的,我們談論的是人類口中流傳了很長時間的詞語。

目前,「經濟」這個形容詞還有其他比喻用法,總是與財務管理以及商品和服務的採購聯繫在一起。例如,通常說某物是經濟的,以表明它很便宜,即它的價格較低或至少是可管理的。同樣,它可以表明一個人在花錢上很謙虛或節儉,或者在比喻意義上,他是小氣或吝嗇的。

它可能對你有幫助:宏觀經濟學

經濟品

在經濟學中,所有能夠滿足人類需求的物質或非物質的東西都被稱為“商品” 。現實中存在的兩類商品也有差別:

免費商品或非經濟商品,本質上是可用的,在市場上既沒有所有者也沒有成本,因為它們不需要生產過程來獲得,也就是說,它們不具有經濟價值。例如:空氣、陽光。

經濟商品或稀缺商品,是透過支付以貨幣單位確定的價格在市場上獲得的商品,並且是原材料轉化或生產過程的結果,具有經濟價值。例如:家具、電腦、瓶裝礦泉水或房屋。

經濟代理

所有參與商品和服務生產循環(即經濟)的自然人或法人都被稱為經濟主體。為此,他們可以進行任何類型的經濟活動,從生產者、經銷商到消費者。透過這樣做,這些代理人對市場進行幹預和決策,形成特定的經濟循環。

一般來說,經濟主體分為三類:

家庭是主要的消費單位,他們透過工作和儲蓄所獲得的金錢購買各種商品和服務。另一方面,這些參與者為公司提供生產任務的勞動力。

負責家庭所需商品和服務的生產、分銷和行銷的公司、組織。為此,他們需要原材料、投入、資本和勞動力,他們這樣做的目的是為參與上述活動的人創造利潤或利潤。

國家是最複雜的經濟行為體之一,因為它們的角色通常使它們成為經濟過程中正義和公平的保證者,即監管實體;但同時他們可以透過上市公司參與生產、分銷或行銷,並負責管理其領土內的原材料和自然資源,未經許可不得開採。

經濟體系

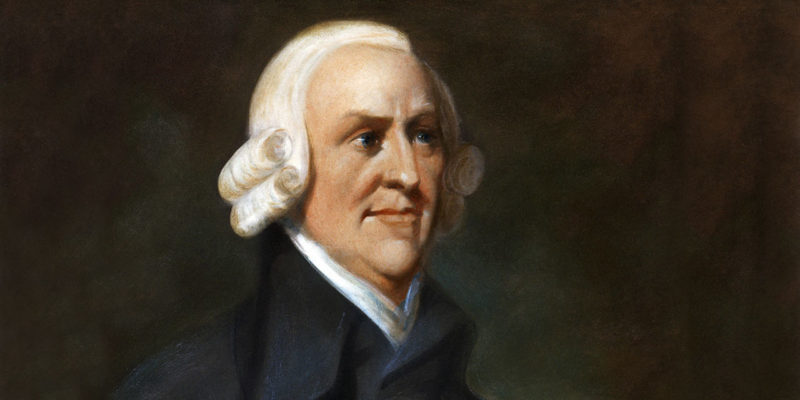

亞當斯密捍衛自由市場體系。

經濟體係被稱為社會經濟活動的總和,以及這些活動的組織或結構,使它們作為一個有凝聚力的整體運作,其目的是創造財富和滿足人民的需求。

整個商品、代理和經濟活動都是經濟體系的一部分,依照經濟部門(第一產業,即採掘業;第二產業,即製造業;第三產業,即分銷和行銷;第四產業,即服務業)進行組織,並由經濟部門精心策劃。

因此,它是對一個社會的經濟活動及其管理方式的全球性和普遍性的考慮,以解決一般經濟的五個基本問題: 1. 生產什麼以及生產多少? 2、怎麼做? 3.為了誰? 4. 如何長期維持? 5、如何讓它產生越來越多的財富?

根據回答這些問題的方式,經濟體係可以分為:

自由市場體系,其精神是讓供需關係和對獲利能力的追求自動穩定和調節經濟。用亞當·斯密(1723-1790)的話來說,傳統上被稱為「市場看不見的手」。為此,國家需要盡可能少干預經濟,只提供生產所需的最低條件。

計劃經濟或中央集權經濟體制,其精神與上述完全相反,認為人類的經濟活動必須由國家指導、進行和安排,以滿足大多數人的需要,而不是那些人的需要。這些模式所追求的範式是合作,而不是自由競爭,在這些模式中,國家大力幹預經濟,常常剝奪生產機製或將其置於社區本身而非私人行為者手中。

混合經濟體係是前兩者之間的一種中間方案,它基於允許自由市場但不時進行自由市場以保證社會需求的整體滿足的雙重需求。有許多提議可歸入此類制度,它們允許或多或少的國家幹預,並以不同的方式在解放和乾預之間隨意波動。

經濟發展

當我們談論經濟發展(通常簡稱為「發展」)時,我們指的是一個經濟體系為其居民創造財富、繁榮和福祉的能力,這通常歸功於資本的積累和隨後的發展。目的進行投資的能力。

經濟發展是所有國家和社會共同追求的目標,因為它不僅使人們嚮往更高的生活水平,也使人們能夠規劃未來、創新發展、反哺過程,實現越來越大的可能性。

從根本上來說,這就是所謂的(經濟)已開發國家與欠發達國家的區別:有效地將居民的工作轉化為持久財富的能力。

這個問題是發展經濟學的研究主題,通常是政治實踐的主要任務之一,而國家構成了政治變革的主要工具:通常這意味著在增加干預或減少干預之間做出決定,這取決於所處理的經濟概念以及以何種方式進行。

更多內容:經濟發展

經濟成長

經濟成長包括生產和消費的增加。

經濟成長不應與經濟發展混為一談。第一個是一個國家或一個地區的經濟在一定時期(通常是一年)內生產的商品和服務價值的增加。

換句話說,它是衡量經濟繁榮的指標,通常轉化為生產、能源消耗、儲蓄和投資、人均消費的增加以及有利的貿易平衡(出口多於進口)。人們認為,這些指標的增加通常會帶來人們生活品質的改善。

經濟成長是經濟蕭條的相反階段,從邏輯上講,會發生相反的情況:經濟活動量減少和放緩,從而導致人民貧困。

經濟週期

經濟是週期性運作的,在擴張階段和衰退階段之間振盪,經濟分別成長和衰退,在繁榮和危機之間來回。

每個經濟學派都有自己的概念工具來解釋這種經濟現象,並試圖準確地預測它,或者在最好的情況下,影響它,使振盪盡可能不明顯,從而趨於穩定的經濟。冷靜的。

例如,凱因斯主義學派將它們解釋為資本主義動態的典型特徵,但認為透過公共支出可以減輕它們的影響。

另一方面,奧地利學派或東正教教派將其理解為經濟循環的失常,是人為經濟擴張的結果,即之前做出的錯誤決策,從而產生了「經濟泡沫」:表面繁榮的階段後來我經歷了一場殘酷的經濟衰退。

更多內容:經濟週期